Une étude récente, publiée dans l’American Journal of Psychiatry, remet en question l’un des fondements théoriques de l’addiction à l’alcool : la transition du renforcement positif (plaisir) vers le renforcement négatif (soulagement de la dysphorie et du mal-être), décrite par la théorie de l’allostasie hédonique.

Contrairement à cette hypothèse, les résultats montrent que les personnes atteintes de troubles de l’usage de l’alcool (TUA), qu’elles souffrent ou non de dépression comorbide, ressentent toujours des effets stimulants et gratifiants lorsqu’elles consomment de l’alcool. Leur motivation principale demeure la recherche du plaisir, plutôt que l’atténuation d’un état négatif.

Une étude en conditions réelles pour mesurer les effets immédiats de l’alcool

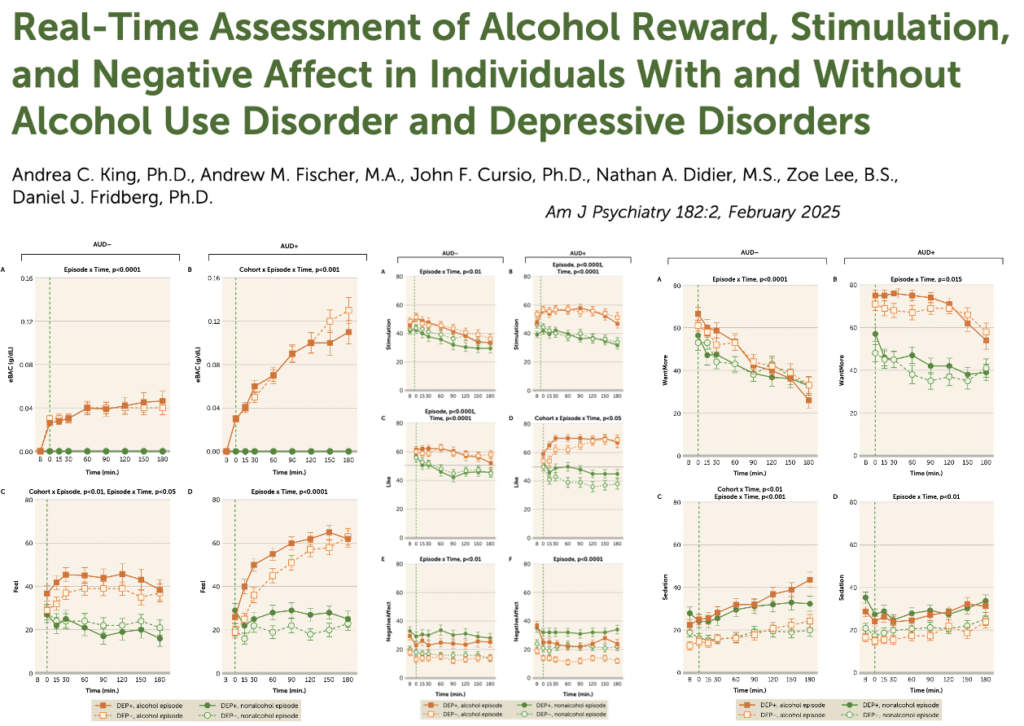

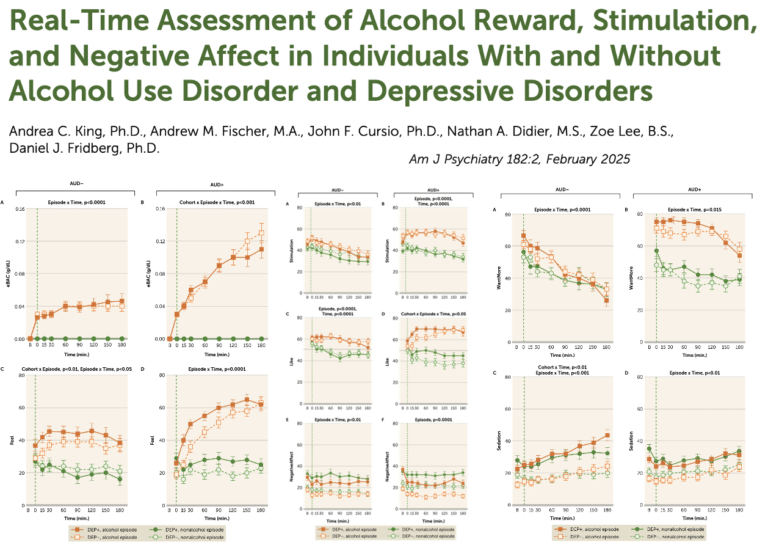

L’étude a suivi 221 participants :

- 120 avaient des troubles de l’usage de l’alcool (TUA+), dont 64 souffraient également d’un trouble dépressif (DEP+).

- 101 n’avaient pas de TUA (TUA−), mais certains présentaient une dépression (45 étaient DEP+).

Chaque participant a été suivi dans son environnement naturel pendant deux épisodes distincts :

- Un épisode avec consommation d’alcool

- Un épisode avec consommation d’une boisson non alcoolisée

Durant ces épisodes, les chercheurs ont mesuré en temps réel plusieurs effets subjectifs :

- Stimulation (effet excitant de l’alcool)

- Sédation (effet calmant de l’alcool)

- Plaisir/Liking (agrément ressenti)

- Envie de continuer à boire/Wanting (motivation à boire davantage)

- Détresse émotionnelle/Affect négatif (tristesse, anxiété, stress)

Des résultats qui remettent en cause la théorie de l’allostasie hédonique

- Une consommation bien plus élevée chez les patients atteints de TUA

- Les participants avec TUA+ ont consommé en moyenne 8,5 verres standards par occasion (avec une estimation de l’alcoolémie de 1,15 g/L).

- En comparaison, les non-TUA (TUA−) ont consommé 3,7 verres standards (alcoolémie = 0,40 g/L).

- L’alcool procure toujours du plaisir et des effets stimulants

- Contrairement aux prédictions du modèle de l’allostasie hédonique, les participants TUA+ ont ressenti des effets stimulants et gratifiants tout au long de leur consommation, et ce, qu’ils soient ou non dépressifs.

- Ces effets étaient plus marqués et plus durables que chez les non-TUA.

- La motivation à boire davantage (“wanting”) était également plus forte et prolongée dans le temps chez les TUA+.

- Un soulagement du mal-être très limité et non spécifique aux TUA

- L’alcool a réduit modérément la détresse émotionnelle, mais cet effet n’était pas spécifique aux personnes atteintes de TUAou de dépression.

- Cela signifie que les patients alcoolodépendants ne boivent pas principalement pour soulager un état négatif, contrairement à ce que postule la théorie de l’allostasie hédonique.

- La dépression ne change pas significativement les effets de l’alcool sur l’addiction

- Les personnes atteintes de TUA avec ou sans dépression réagissent de la même manière à l’alcool en termes de stimulation, de plaisir et de motivation à boire.

- Cela signifie que la comorbidité dépressive n’altère pas les mécanismes de renforcement positif liés à l’alcool.

Conséquences pour la compréhension et le traitement de l’alcoolodépendance

Un changement de paradigme nécessaire

Ces résultats s’opposent au modèle dominant selon lequel la dépendance à l’alcool évoluerait d’une recherche de plaisir vers un usage destiné à soulager le mal-être.

Au contraire, les personnes atteintes de TUA continuent à boire pour le plaisir, même après des années d’addiction et malgré la présence d’une dépression.

Implications pour les stratégies de soin

Les interventions thérapeutiques doivent prendre en compte cette sensibilité accrue aux effets positifs de l’alcool et proposer des alternatives attrayantes pour remplacer ces plaisirs.

- Les thérapies actuelles, qui mettent l’accent sur la gestion du mal-être et du stress, pourraient être insuffisantes pour traiter l’alcoolodépendance.

- De nouvelles approches devraient viser à réduire l’attrait hédonique de l’alcool, par exemple via des médicaments ciblant les circuits de la récompense ou des stratégies comportementales renforçant d’autres sources de plaisir.

En conclusion, cette étude invite à repenser les modèles explicatifs de l’alcoolodépendance et à adapter les traitements en fonction des véritables motivations des patients.

Conclusion : vers une nouvelle compréhension de l’alcoolodépendance

Cette étude en conditions réelles apporte une validation externe aux résultats issus d’expériences en laboratoire contrôlé. Elle confirme que, même chez les personnes présentant une vulnérabilité émotionnelle marquée, l’alcool continue d’être perçu comme une source de stimulation et de plaisir plutôt que comme un moyen de soulager un mal-être.

Plutôt que d’observer une transition du renforcement positif (plaisir) vers le renforcement négatif (soulagement du mal-être), ces résultats suggèrent que ces deux mécanismes coexistent chez les patients alcoolodépendants, y compris ceux souffrant de troubles dépressifs. En d’autres termes, les individus les plus sensibles aux affects négatifs ne boivent pas seulement pour se sentir mieux, mais aussi parce qu’ils ressentent encore fortement les effets gratifiants de l’alcool.

Cette découverte remet en cause l’idée selon laquelle l’addiction évoluerait nécessairement vers un usage basé uniquement sur l’évitement de la souffrance. Elle ouvre ainsi la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques, visant à limiter l’attrait hédonique de l’alcool et à proposer des sources alternatives de gratification, plutôt que de se focaliser uniquement sur la gestion du mal-être.

+ lien vers le site du journal